从深圳开始

深度写作系列

访谈之30

关于当代诗人,

我们是否有足够的了解?

他们的生活、境遇和文本

到底是怎么样?

他们是如何嵌入时代,

如何表达生存的命运?

陈东东:

诗人的肖像

作为中国当代诗歌的一位代表性诗人,陈东东的诗歌优美、繁丽、新奇,曾被誉为“汉语的钻石”(臧棣)。与许多诗人不同,陈东东似乎总是给人一种沉默寡言的印象,但他一出口却是不乏幽默,而且是很冷的那种。他交游甚广,与不少诗人、作家建立了一种“写作的友谊”。在新书《我们时代的诗人》中,他描绘了昌耀、食指、骆一禾和张枣四位当代著名诗人的肖像,并借此传达出对身在其中的中国当代诗歌写作场域的体会和见解,勾勒出他心目中的当代汉诗轮廓。

航程度尽了海没有度尽来自深港书评

00:00 02:24

《我们时代的诗人》 东方出版中心 2017年4月

陈东东:我不会允许我谈论自己的诗歌写作

Q | 谭智锋

A | 陈东东

关于当代诗人,我们是否有足够的了解?他们的生活、境遇和文本到底是怎么样?他们是如何嵌入时代,如何表达生存的命运?诗人陈东东的这本《我们时代的诗人》提供了一个上佳的样本。在这本书中,作者以生动的笔调绘述了当代著名诗人昌耀、郭路生(食指)、骆一禾和张枣四位诗人的心灵肖像和精神轨迹。

陈东东是20世纪80年代以来中国当代诗歌的一位代表性诗人,其诗歌优美、繁丽、新奇,曾被誉为“汉语的钻石”(臧棣)。他也是当代诗歌生活的重要参与者,曾创办和编辑民间诗刊《作品》《倾向》《南方诗志》等,担任民间诗歌奖的评委,组织诗会和诗歌节活动。出版有诗文集多种,主要作品包括诗集《夏之书·解禁书》《导游图》,诗文本《流水》和随笔集《黑镜子》《只言片语来自写作》等。

Q:您是怎么开始写《我们时代的诗人》这本书的?或者说是什么驱使着您进入这一系列论诗人的写作?

A:两年前应《收获》杂志之约为它新开的专栏“明亮的星”而写,首先就写了张枣那篇。当然,讲述一些我认为重要、杰出、有意思的中国当代诗人的愿望,很早就有了,要谢谢《收获》给了我一个契机,一些压力(譬如限期交稿),让我真的坐下来写这一系列文章。写张枣的那篇文稿交出以后,就有一部成规模的书稿在我头脑里大概成形了,它并不是现在这本《我们时代的诗人》的样子,现在这本只是把有待完成的那部书稿的其中几篇装订在一起。驱使我进入这一系列写作的最明确的动因,正在于这是一种写作,一种审视同时代人(我自己当然亦在其中)的写作的写作。

Q:您在序言中写道:“我不是批评家和文学史家,也无意去成为这两种人物。”相比批评家或文学史家,您觉得自己论诗人的这些作品有什么不一样的特点?

A:我不想“论”,而是“述”。中国当代的这些诗人应该都是非常好的材料,如果我要讲故事的话——而我的确已经试着在讲中国当代诗歌的故事了。我自己也在这些故事里面,所以我的写法是回忆录式的、自传式的,涉及我跟这些诗人的交往和我对这些诗人的阅读。当然,在这部书稿里,我不会允许我谈论自己的诗歌写作。我做的并不是批评家、文学史家和教授要做的事情。我希望能将读者带往中国当代诗人写作的现场,尽管这显然不容易做到,但它是我写这部书稿的一个方向。

Q:在《斯人昌耀》一文中,首先让人惊叹的是关于昌耀的命运与卡夫卡笔下故事的比照,您是在什么情况下意识到这两者的共性的?

A:我只能说卡夫卡对现代世界的体验和洞悉竟然如此深刻、广泛和神秘,以至于一些中国当代诗人的命运也早已被他的寓言故事所预料。其实我们都在卡夫卡讲述的寓言故事里,这差不多成为我们自我意识的一部分了吧……

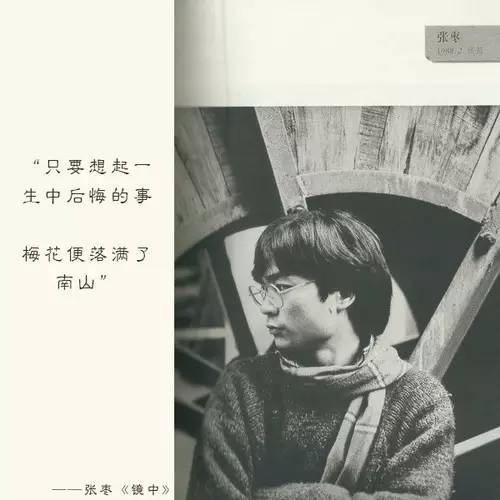

张枣

Q:除了关于昌耀、食指、骆一禾、张枣的个论之外,这本书还收入了一篇综述性的演讲文稿《大陆的鲁滨逊》,它也曾收入过您的另一本随笔集《只言片语来自写作》,这里再次收入,它在这本书中是否有什么特殊的意义?

A:《大陆的鲁滨逊》也是对中国当代诗歌故事的讲述。鲁滨逊是我对这个故事里的诗人形象的一个概括。也许再修订一下,这篇文章可以用做我那部有待完成的书稿的序言,所以先收入了《我们时代的诗人》。

《只言片语来自写作》 北京大学出版社,2014年5月

Q:除了目前已写的昌耀、食指、骆一禾、张枣,接下来还会写哪些诗人?

A:我今年写了舒婷(已刊出)和芒克,现正在写多多。具体会先写谁后写谁,跟专栏编辑的要求有点关系。

Q:在写作这系列作品的时候,是否产生了书写一个人的诗歌史的构想?在您看来,这样的一种写作有着怎样的意义?

A:我写的肯定不是诗歌史。当代诗歌史、当代文学史之类的东西根本就是不成立的,何必费力去构想和书写?我只是想让普通人(相对于所谓的圈内人)也了解一些当代诗歌的事情。根据我的讲述画出的轮廓,我大概可以另编一部中国当代诗选。

食指(郭路生)

Q:与《我们时代的诗人》不一样,您之前出版的几部随笔集,比如《词的变奏》《只言片语来自写作》《黑镜子》等,它们的语言似乎更加诗意一些,您对自己这类的作品有着怎样的思考?

A:面对不同的题材和写作目的,于是就会有不同的写法。动笔之初面对的是一堆材料,处理它们的想法和写法往往是在写的过程中产生和找到的。很多时候我只是考虑正在写下或将要写下的那个句子,对自己作品整体性的思考并不清晰,可能要等到书稿全部完成后才会清晰起来,重新进行“真正的写作”。《词的变奏》《只言片语来自写作》《黑镜子》里的许多篇什直到现在我还在修订甚至重写。修订和重写才是“真正的写作”。

《词的变奏》,东方出版中心,1997年6月

Q:诗歌也会反复修订和重写吗?

A:是的,诗歌也是如此,一直在反复修改和重写。略萨曾经说过,“我认为我喜欢的不是写作本身,而是重写、编辑、修改……我觉得这是写作中最有创造力的部分。”我对此深有同感。

Q:在您的写作中,随笔与诗歌有着怎么样的联系?

A:差别并不像看上去的那么大,无论是随笔,还是诗歌,我用的都是散文笔调,因为现代汉语并没有韵文体。随笔和诗歌的写作关乎性质很不一样的思维方式和语言方式,当然未必是绝然隔离不能转换、不能交汇、不能互通的。

《黑镜子》 北京邮电大学出版社,2014年1月

Q:最近写诗的状态怎么样?是否有什么新的思考?

A:写诗的状态一般般。35年前刚开始写诗时状态最好,仿佛随时都可以写,以后渐渐正常,新世纪以来越写越慢,但也越写越有把握——当然这都是自我感觉,写得如何,作者其实没资格说话,甚至同时代的读者和批评家讲了也不算。几百年后要是还有人读诗,让他们去说吧。前面我说写文章时往往只是考虑正在写下或将要写下的那个句子,写诗就更是如此。

所以,可以说,对于诗的思考每一个都是新的——“要一行新诗出现,就得有一个新的思想”(记得这是威廉·卡洛斯·威廉姆斯说的话)。写诗的历程有点像登山,上到某个山峦,会给你新的视野,看见新的高处,再上到某个峰岭,又能见识更多,发现新的目标。不过你会渐渐喘不过气来,爬得更加艰难。

Q:感觉您的新作《宇航诗》攀上了一个新的峰岭?

A:《宇航诗》可能是我想去接近的一个新的目标,但其实早在上世纪八十年代我就仿佛梦见过它了。之所以两年前会去写下这样的诗,追究起来,还是出于危机意识。这种危机意识一直伴随着人类的生存和发展,到了21世纪,被我们更加深刻和切近地感受着。

Q:那您如何评价这首诗?

A:关于这首诗本身我不想过多谈论,每一个读者自会有他的心得。我想提及的是这“宇航”与写作的关涉。有一次在一个写作会议上讨论“我们的写作——世界之内还是世界之外”这个话题,我就借刚写下不久的《宇航诗》说“宇航”这件事情,好像很方便地就显现了世界之内和世界之外这样两个空间。我们可以把地球大气层以内当作我们的世界之内,地球大气层以外当作我们的世界之外。世界之内是一般人能够触及的现实世界,世界之外则是推测、想象的世界,是超现实的世界。

Q:这需要想象力还是现实经验?

A:我有时候愿意把航天局看成一个骗局,心想也许他们所说的一切都是虚构。的确好像有人说美国人登上月球并没有真的发生过,登月直播只是在电视台里的真人秀。这就比较好玩,譬如说如果那些专家一会儿说冥王星是行星,一会儿又说不是,说火星上有水,说多少光年以外有一颗跟地球几乎一模一样的星球,但是我们的寿命不支持我们航行到那儿去,等等。或许这些不过是编造出来让大家开心或不开心的,我们可以将这帮专家视为非常有想象力的诗人。

Q:这么说,写作与“宇航”确实有着某种内在的关联。

A:写作有一个很重要的任务,就是从世界之内去想象世界之外,去发现世界之外,把世界之外纳入世界之内,扩展我们的世界之内,然后又从新的世界之内再次出发,投身进新的世界之外。

Q:写作与世界的内外有什么直接关联吗?

A:以前,当专家告诉我们说太阳是围绕地球运转的时候,世界之内和世界之外是一个样子;专家后来说其实地球是绕着太阳转的时候,世界之内和世界之外的格局就完全不一样了。我认为写作要做的也应该是这样的事情。写作的航天器从世界之内发射出去,到世界之外,带回世界之外的消息,无论真实的还是虚构的,都会丰富和扩展我们的世界之内。朝向世界之外的写作也是为了说出我们的世界之内,这就跟有的航天器把我们地球上的声音、音乐、语言、文字、物质、元素带往太空,期待被有可能存在的外星文明收到和看明白,并终于找到我们一样。

我们的写作既是为了我们自己,也是为了各种各样可能的未来。我们的写作,可能是在世界之内和世界之外间的穿梭往还。在这种穿梭往还里,写作一方面改变着世界之内和世界之外的边界,一方面也改变着写作本身。而这些改变既是生活的内容,又是对生活的纠正。不过这也算不上什么思考,更不是什么新思考。我在那个会上说的这些意思,后来写进了一篇随笔。

陈东东

Q:现在是怎样的生活状态?

A:现在定居深圳,写作是我的工作,其余时间如何度过,跟别人大同小异。

Q:每天都写作吗?

A:在家的话,差不多每天都会写一点。一般是上午就开始写,状态好的话会一直写到下午,甚至晚上。不过其实磨蹭的时间很多,对我来说好的状态往往是磨蹭出来的,所以每天的写作量都很有限。写作之余,下下象棋(最近已不再下棋,原因绝非听说太多“人工智能”之类的传言),看看书,或去跟朋友们玩,而这些也属于磨蹭的一部分。

Q:最近在阅读什么书?是否有新的关注点?

A:为了写那些诗人朋友,我会看不少的资料,好挖掘包括八卦在内的他们的故事。这算是新的关注点吗?当然更有意思更有趣的书也照样在读。

Q:有什么写作计划或出版计划?

A:我好像是有个终身写作计划的,但却又总是只去想眼下要对付的写作。目前状况是除了写文章就是写诗,有一部长诗写了又搁下,有空又接着写,大概今年仍难完成。今年明年我会有一两本回顾性的诗集出版。

陈东东与张枣(左)相交莫逆

过海——回赠张枣

○ 陈 东 东

1

到时候你会说

虚空缓慢。正当风

快捷。渺茫指引船长和

螺旋桨

一个人看天

半天不吭声,仿佛岑寂

闪耀着岑寂

虚空中海怪也跳动一颗心

2

在岸和岛屿间

偏头痛发作像夜鸟覆巢

星空弧形滑向另一面。你

忍受……现身于跳舞场

下决心死在

音乐摇摆里。只不过

骤然,你梦见你过海

晕眩里仿佛揽楚腰狂奔

3

星图的海怪孩儿脸抽泣

海浬被度尽,航程未度尽

剩下的波澜间

那黎明信天翁拂掠铁船

那虚空,被忽略,被一支烟

打发。你假设你迎面错过了

康拉德,返回卧舱,思量

怎么写,并没有又去点燃一支烟

4

并没有又回溯一颗夜海的

黑暗之心。打开舷窗

你眺望过去——你血液的

倾向性,已经被疾风拽往美人鱼

然而首先,你看见描述

词和词烧制的玻璃海闪耀

岑寂

不见了,声声汽笛没收了岑寂

5

你看见你就要跌入

镜花缘,下决心死在

最为虚空的人间现实。你

回忆……正当航程也已经度尽

康拉德抱怨说

缓慢也没意思。从卧舱出来

灵魂更渺茫,因为……海怪

只有海怪被留在了那个

书写的位置上。(海怪

喜滋滋,变形,做

诗人)——而诗人擦好枪

一心去猎艳,去找回

仅属于时间的沙漏新娘

完成被征服的又一次胜利

尽管,实际上,实际上如梦

航程度尽了海没有度尽

四颗明亮的星

《我们时代的诗人》一书所述及的四位诗人,都对现代汉诗的发展做出了独有的贡献,在当代诗歌史上有着重要的地位。

他们就像济慈笔下四颗明亮的星:昌耀,一个命运如同卡夫卡笔下人物的诗人,却以顽强不屈的精神意志不断创造出强有力的作品。他的诗歌质地坚硬,意象奇崛,语言尖厉而沉郁,极大地拓宽了汉语的表现力。

▲ 昌耀

诗人郭路生(食指)则是开一代诗风的人物,早在“朦胧诗”之前就写出了划时代的篇章。那首脍炙人口的《相信未来》将浓烈的个人情感和对时代的感知诉诸笔端,用诗歌的美妙韵律发出了深沉的强音,影响了一代人。但其命运同样坎坷,后期患上精神分裂症,甚至一度无人照顾。

▲郭路生(食指)

而骆一禾比食指、昌耀的时代稍微晚一些。他曾与海子、西川,并称“北大三剑客”。他有着宏大的诗学观念和构想,深扎于文明的探察,将诗视为精神现象和生命的世界观。其诗气象宏大,曾写下“居天下之正,行天下之志,处天下之危” 这样的诗句。

▲骆一禾

诗人张枣,与欧阳江河、柏桦、翟永明、钟鸣并称“四川五君”。其诗“古风很甚”,将古典与现代融汇于一体,完美地展现了汉语之美。他曾说“母语是我们的血液,我们宁肯死去也不肯换血”。在他因癌症去世之后,其诗句“只要想起一生中后悔的事/梅花便落了下来”广为流传,风靡无数诗歌爱好者。

▲张枣

在写下这一系列作品的第一篇时,陈东东就产生了将与其同时代的中国当代诗人写成一部有结构布局的书的构想。其书写这一批当代诗人的雄心,与布罗茨基书写茨维塔耶娃、阿赫玛托娃、曼德尔施塔姆等俄罗斯白银时代诗人颇为相似。不过他们的写作方式并不太一样,相对布罗茨基评论式的书写,陈东东的写作更偏于回忆录式、传记式,他通过写下与这些诗人的交往及对他们的阅读,将诗人的作品与经历,时代及生命拧成了一团。

《我们时代的诗人》是陈东东构想的这部书中的部分成果展现。他希望通过这样的书写,传达出其对身在其中的中国当代诗歌写作场域的体会和见解,勾勒出他心目中的当代汉诗轮廓。甚至,更远一些,希望现代汉语诗歌可以归根复命,能够在一个更大的范围里,跟中西古今的文学构筑起共时并存的整体,成为这个整体中的传统。

{Content}

(2次)

(2次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (8次)

(8次) (2次)

(2次) (2次)

(2次) (2次)

(2次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (4次)

(4次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (12次)

(12次) (4次)

(4次) (2次)

(2次) (2次)

(2次) (3次)

(3次) (1次)

(1次) (6次)

(6次) (6次)

(6次) (3次)

(3次) (1次)

(1次)除每日好诗、每日精选、诗歌周刊等栏目推送作品根据特别约定外,本站会员主动发布和展示的“原创作品/文章”著作权归著作权人所有

如未经著作权人授权用于他处和/或作为他用,著作权人及本站将保留追究侵权者法律责任的权利。

诗意春秋(北京)网络科技有限公司

京ICP备19029304号-1 京ICP备16056634号-1 京ICP备16056634号-2

京公网安备11010502034246号

京公网安备11010502034246号

Copyright © 2006-2015 全景统计

所有评论仅代表网友意见