【编者按】本文系台湾东海大学社会学系赵刚老师2016年7月23日在日本明治大学所做报告的文字稿(节选),澎湃新闻经赵刚老师授权转载。

今天再读陈映真,其意义可能并不在于从文学层面进行品评,而是透过陈映真的小说思考台湾的历史与现实,思考两岸的关系,思考我们应该如何理解“中国”。

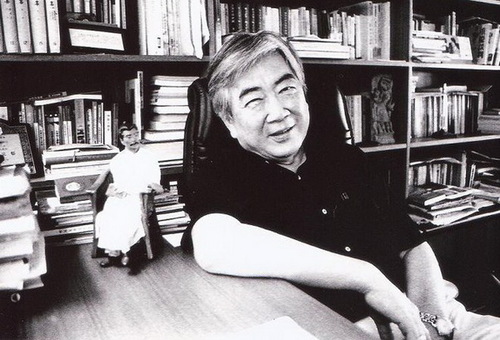

陈映真

1. 陈映真是台湾当代文坛上唯一赓续五四传统的一个作者

陈映真拒绝当一个传统的“文人”。从中国儒家正统观点看,相对于贤儒,文人在广义知识分子群体里的地位经常处于边缘。稗官野史小说家之流固无足论,就连对于那些认位于文学表现形式最高端的诗赋的品评,也并非只以,甚至并非首要以,“文学本身”的标准为评定高下的依据;更重要的往往是作者与作品里的道德与思想状态。这也许就是人们相信屈原、陶渊明或杜甫,之所以能度越千古的伟大之处吧。文以道而尊,文而无道,仅是空车一辆,无论它有多华丽。

在这个传统下,中国文人展现了一种矛盾性,在写作或发表的同时,有一种对于写作的难以遣怀的“歉然感”(或“正当性不足感”)。

这样一种旧式文人的矛盾不安感,要等到五四新文化运动的到来,才得以显著降低。由于来自西方的方方面面的挑战以及救亡图存的现实要求,白话文学(至少包括了新诗、散文、杂文与小说)取得了一种前所未有的新民/化民的正当性战斗位置。这里,我们当然看到了胡适,但更看到了鲁迅。鲁迅正是以文学为戟的一个伟大战士。但有意思的是,在激烈反传统的新文学运动的高峰中,我们也同时看到了“五四”和“传统”的深刻内在联系。在这个连续性中,文学(好比小说)不是一种社会分化或是生活世界分裂下的「为创作而创作”的独立领域里的活动,而恰恰是要面对人生、统整人生的一种道德实践。虽然,不像以往的文学和政治的关系是后设的,如今则是直接和当下的政治目标(例如,反帝、反封建,与民族国家打造)紧密地扣连在一起。

但即便是五四也没有完全克服“文学追求”与“道”或“道德人生”或“理想世界”的追求,这两者之间的一种分离性驱力。鲁迅或许就是如此地警惕着吧,于是才会遗言儿子“不可去做空头文学家或美术家”。鲁迅应该是已经看到了“新文学”正以一种社会分化的现代性逻辑为自己的存在找到了新的正当性位置,而这又吊诡地同时是对五四精神以及对一种中国传统的双重否定。

正是在这个历史脉络下,我们得以描摩陈映真的文学实践的核心精神样貌。陈映真文学是鲁迅、是五四,也同时是一种中国传统的文学观,在当代台湾的孤独继承。“孤独”并非修辞,而是一个历史事实的描述。我们只需以这样的一个提问即可作为充分的回答:在战后台湾的这半个多世纪以来,除了陈映真,能找出第二个如此严肃面对文学的道德性、时代性、思想性,与政治性的文学创作者吗?这么提问,也意味着台湾当代的文学(以及艺术),一般而言,是与鲁迅传统的切断,也是与五四传统的切断,更也是与一种中国传统的切断。

这个“切断”,用陈映真的表述方式,就是“现代主义”的问题;于是长期以来,陈映真以“现实主义”为旗帜和“现代主义”鏖战。但是,我们不应以词害意,只把这个战斗狭义地理解为一场“文学领域”中的战斗,而是要以更广阔、更“暗喻”的方式来理解这个战斗。“现代主义”远远不只是一种文艺的表现形式而已,而是一种关于人生、社会以及世界该当如何的一种霸权表述与宣示。因此,陈映真以“现代主义”为“名对象”的战斗,并不是闭锁于文学领域之内的争论,而是关于“什么才是人生?怎样才是活着?”这样的一个或可谓之最高层次问题的斗争。陈映真碰巧只是以他所熟悉的文学路径进行这场斗争而已。因此,陈映真曾经了无歉意地说他自己是一个“文学工具论者”。不止一次,他说,重要的是找到生存的目标并为之而思想与奋斗——“人不一定非要写作”。

因此,我们在这里感受到一个吊诡:“文学工具论者”反而恰恰是“空头文学家”的尖锐对立。陈映真文学有一个很重要但也经常很隐晦的特质,就是对一般所定义的文学(强调其形式)本身的看轻,但恰恰由于这个看轻,反而使得陈映真文学有了无比的重。文学要到哪儿去,这个“道”的问题,以及需要什么能力修养以达到目的的“德”的问题,于是成为了内在于文学的重要问题。对“如今,文学还需要和道/德挂勾吗?”这样的一种现代(或现代主义)质疑,陈映真以他的文论,以及更重要的——文学,现身说法开展出他的否定。

1994年,陈映真在台北策划关于日据台湾五十年主题的照片展。

2. 文学的“人间性”

首先,“仁”。陈映真文学到处布满了对于“人间”(一个为陈映真所钟爱的语词)的同情共感的脉搏与神经。诚然,没有一种文学只是在书写作者自身的内在,哪怕是最极端的现代主义作品都一定程度地“反映”了社会与历史。但是,那个作者自我之壳的厚薄软硬的差距是可以非常悬殊的,而作品经常会无言且忠诚地反映了作者的自我状态,从咀嚼一己悲喜,到——借用一个儒家话语吧——“天地万物一体之仁”,那差别是天高地厚的。陈映真总是能痛苦而丰富地感受到人间各个阶层、各个旮旯的人物群像,特别是那不为我们体面社会的绅士淑女所参与所了解所同情的那“后街”(另一个为陈映真所钟爱的语词)众生。

于是,我们读到了台湾资本主义里最早出现的底层城乡移民的贫困与无奈(例如本文集的《面摊》),读到了小知识分子的苦闷彷徨虚无与自责(《我的弟弟康雄》),读到了失根流落伤逝的外省老兵(《将军族》),读到了台湾左翼抗日知识分子的蒙胧而执着的中国认同与情怀,读到了青年精神病患的似幻似真的轻与重,读到了日本殖民时期遗留下来的没落的虚无的败德的“上层社会”,读到了都会摩登知识分子的“表演”,读到了越战时期来台“性度假”的美国黑人大兵与台籍农家女子之间的跨越肤色与国界的爱情及其幻灭,读到了跨国公司的内部帝国与殖民,读到了1950年从两个小朋友眼中读到的白色恐怖,读到了国民党特务的良心,读到了……

.这些,都和技巧无关,甚至和所谓文学不一定有关,归根究底,和陈映真这样一个人的盎然的、沛然的对他人的感受力有关——“他人有心,予忖度之”。读陈映真文学的一个最丰厚的回报,或许就是让读者从而产生了这样一种自我提问:那我又将如何培养这种感受力呢?

3. 文学与“困而知之”

其次,“智”。陈映真文学的一大特征就是总是在思想着——尽管不见得有解答。他曾说他不能想象那种没有具体的时代问题、没有深入的思想历程,就能抬笔写作的“文学”。读陈映真文学,因此,要求于读者的不是沙发与台灯,而是思想的对话与碰撞。几乎他的每一篇小说都是在处理他所深自关心或困扰的问题。虽然我们可以说,这些问题最后是收束在一个道德性甚至是宗教性的问题上:“究竟人该当如何活着?”。但陈映真回答这个问题的方式并不是形而上学的,而是透过历史与现实。

五十年陈映真文学曾经认真思索过的问题包括了:如何面对日本殖民的遗留;冷战、分断与白色恐怖对台湾社会的精神创伤;第三世界的新旧殖民体制下的知识状态;跨国资本主义对于在地人民的主体创伤与社会扭曲;左翼的道德主体状态的危机以及“女性问题”;宗教(或宗教的某种核心价值)在当代的意义;当理想遭遇重大危机时,主体该如何自我保存;谁是加害者?谁是受害者?如何跳出这个无尽的加害与受害的循环?如何宽恕?……。

于是,陈映真文学的“智”,不只是对我们这个时代、世界,与他人进行外在的体察,更是一种内在的“明”;古人说:“知人者智,自知者明”。贯穿陈映真文学整体的是一种深刻的自省力,以及一种类似忏悔录的“把自身包括进来的”书写,而我相信这正是它在“知性”上最光辉的展现,而我们不要忘记这也是来自于鲁迅的传统。

我们是会执着地问:对照于陈映真长期的、不间断的“困而知之”的思想实践,这个岛屿上有类似的同行者吗?但对我们读者而言,更重要的或许是,阅读陈映真是否让我们得以产生如此的一种自我提问:我要如何自知? 我们要如何自知?

1991年,游行队伍中的陈映真(左)和林书扬

4. 文学作为自我惕励与救赎

其次,“勇”。作为一个众人眼中的知名小说家,陈映真最常被误解的是他的论文是战斗的,而小说则是“感性的”“人道的”……但我要说,他的所有写作都是他的战斗。他首先是一个战士,然后才是一个作家,而非倒过来。台独派的台湾文学史写作的最大的“故意盲点”,其实就是对陈映真战士资格的否定或嘲笑,而这恰恰是因为陈映真的战斗,都是直接或间接地朝向他们以及他们背后的更大的现代霸权的战斗。台独派对陈映真的无视或否定其实本身就是一种战术,不过是比较鬼祟暗欺罢了。他们以台独霸权否定陈映真写作后期里“民族统一”的战斗,以“现代主义”大而化之颠而倒之陈映真写作前期的“反现代主义”战斗。

但我们其实知道,陈映真文学在一个很根本的意义上又是不分前后期的,只因打从一开始,他就是站在一个中国人的、左翼的、第三世界的、理想主义的位置而写作。这是他一生的战斗,而他为这个战斗付出的代价包括了蒋介石政权下的七年牢狱,以及台独霸权下的不定期围剿与刻意遗忘。然而,陈映真自反而直不改其志——这是他的大勇。

因此,人们不应当随着独派的“台湾文学史”的催眠,而遗忘了这个战士所历经的各个大小“战役”。于是,我要指出陈映真文学在当代台湾文学史中的各项“首先”。

是陈映真,首先透过《面摊》(1959)这部创作生涯第一篇小说,检讨了台湾初生期资本主义社会中的城乡移民与贫困议题。是陈映真,首先透过《乡村的教师》(1960),(诚然高度隐晦地)探讨了一个左翼志士的生与死,以及作为历史背景的日本殖民统治、太平洋战争、台湾光复、二二八事件,以及1950年展开的白色恐怖。是陈映真,透过1960年代的多篇小说(包括《将军族》),首先探讨了所谓“外省人”与“本省人”的关系。是陈映真,透过了《一绿色之候鸟》(1964),诚然高度寓言地,首先批判了自由主义意识型态及其“改革希望”。是陈映真,透过《六月里的玫瑰花》(1967),首先批判了美国帝国主义及其越南战争。是陈映真,透过了《唐倩的喜剧》(1967)等多篇小说,首先面对了国府统治下“西化”知识分子的某种阉割与失根状态。是陈映真,透过《夜行货车》(1978),首先批判了跨国资本主义对于第三世界的宰制与扭曲效果。是陈映真,透过《累累》(1979),首先直接将批判指向国民党军队内部,指出那些当年被抓夫来台的底层外省军官的虽生犹死的寂天寞地。是陈映真,以《铃铛花》(1983)等小说,首先检视与反省了白色恐怖对台湾社会的伤害变形……

这些在台湾戒严时期的众多“首先”,却无奈地一直被此间所谓的“台湾文学史”的书写者视而不见,反而嚼舌根似地在那里“研究”陈映真文学算不算是“现代主义文学”。这难道竟是因为他们无法交待他们自己在那个年代中的葸弱无能,而那勇敢的战士竟是一个所谓的“统派的”“中国人”吗?在戒严体制下苟全人生,是人情之常,无可批评,但我们不应因今日的意识形态分歧,而涂消或扭曲勇者画像。在台湾1960年以降的“文学领域”里,我们找不到第二位像陈映真这样的战士。

然而,陈映真作为一个“勇者”,最主要的还不是以上这一长串在戒严之下的“首先”,甚至不是他在暴政或霸权前的“吾往矣”,而是当他在面对他自己(作为一个普通人)的内在脆弱与虚无之时。

陈映真努力救赎他自己这样一位反暴政但又被暴政所伤害的受害者的真诚,重新建立对人、对生活、对世界的信念,是他的仁智勇之后的真正活水源头。陈映真透过他的书写救赎了他自己,那读者我们呢?陈映真或陈映真文学与我们的关系又到底是什么呢?

这些问号或许就是陈映真文学的特殊之重吧!而这个“重”,在一个抽象个人主义、价值冷感虚无、实践与价值脱勾、政治正确取代思想理论,以及所谓的历史终结论的“轻飘,太过轻飘的”今日世界中,的确是相当“不合时宜”(untimely)的。这或许是所有类似的严肃文学在今日世界的命运吧。但是,当我们每个人开始承担一点点世界的重量,进行一点点关于我们这个时代与我们自身关系的思考,也许将来会不一样吧。一如陈映真要我们把文学看轻,然后我们才能看到文学的可能的重的教训一般,陈映真也教我们要把自己看小(“一滴水珠”),而后才能看到自己的“大”与“可能”(“一条历史大河”)。这么说来,陈映真所讲的故事就不是关于台湾的某个年代的某些故事——“这个故事说的就是你!”(De te fabula narratur!)。

赵刚

2014年9月10日于台中

2016年7月18日改写于台中

2016年7月23日报告于明治大学

{Content}

(1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (3次)

(3次) (12次)

(12次) (1次)

(1次) (4次)

(4次) (3次)

(3次) (2次)

(2次) (7次)

(7次) (2次)

(2次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (2次)

(2次) (1次)

(1次) (2次)

(2次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (13次)

(13次) (7次)

(7次) (1次)

(1次) (4次)

(4次) (2次)

(2次) (4次)

(4次) (1次)

(1次) (2次)

(2次) (3次)

(3次) (3次)

(3次)除每日好诗、每日精选、诗歌周刊等栏目推送作品根据特别约定外,本站会员主动发布和展示的“原创作品/文章”著作权归著作权人所有

如未经著作权人授权用于他处和/或作为他用,著作权人及本站将保留追究侵权者法律责任的权利。

诗意春秋(北京)网络科技有限公司

京ICP备19029304号-1 京ICP备16056634号-1 京ICP备16056634号-2

京公网安备11010502034246号

京公网安备11010502034246号

Copyright © 2006-2015 全景统计

所有评论仅代表网友意见