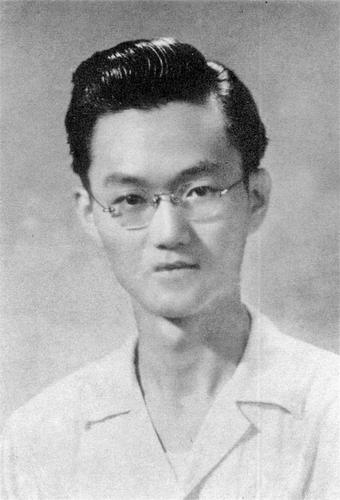

1952年吴兴华与谢蔚英结婚时,写给宋淇的信中所附的照片。照片背后赠言,写的是“奇”,吴兴华一向这样称呼宋淇。这是他们之间最后一封通信

等了半个世纪,88岁的谢蔚英终于在丈夫逝世50年后,盼到五卷本《吴兴华全集》的出版。

1966年8月,44岁的吴兴华在“文革”中含冤而死。学者王世襄曾说:“如果吴兴华活着,他会是一个钱锺书式的人物。”对谢蔚英而言,如果丈夫不是英年早逝,“有很多工作可以去做,在文学上也会做出应有的贡献”。她与两个女儿的生活,也不会那么艰辛磨难。

2005年,世纪文景曾出版两卷本《吴兴华诗文集》,谢蔚英不太满意,“错误很多,最该登的27首里尔克译诗都遗漏了”。这套书并没引起什么反响,哪怕出版界也仍不熟悉吴兴华。就在今年年初,谢蔚英和家人发现,有两套书用了吴兴华参与翻译的莎士比亚《亨利四世》文稿,却未告知家属,甚至也没署名。在文学史上,吴兴华依然是被遗忘的“失踪者”。

时隔12年,广西师范大学出版社全面增补修订,出版包含诗集、文集、致宋淇书信集、译文集及译作《亨利四世》在内的《吴兴华全集》。其中,吴兴华于1940年至1952年写给燕京同窗好友、已故香港中文大学教授宋淇的62封信,由宋淇之子宋以朗首度公开。在这套书的腰封上,“继陈寅恪、钱锺书之后的第三代兼通中西之大家,20世纪中国人文知识分子最高学养之代表”这句极高的评价,让人们对吴兴华这个陌生的名字充满好奇。

“这一次全集出版,会有更多人了解兴华。”在北京家中,谢蔚英从卧室拿出吴兴华年轻时的黑白相片,戴上老花镜,用手拂去相框上的浮尘,仔细端详。在已经略显模糊的照片上,是她熟悉的那位傲气的“燕京才子”。

《吴兴华全集》

才子与校花

1952年7月19日,吴兴华在写给宋淇的信中,告知挚友自己的婚讯。他用“天真而倔强”来介绍新娘:“出身是官僚资产阶级,父亲老早就死了,所以家境已经中落,不过她过去一贯表现得孩子脾气很重,奇装异服,近于招摇,而且浑身洋派,所以有许多人(特别是女人)很不赞成她。”

谢蔚英是广东人,自小在香港长大,新中国成立前在上海沪江大学念书。新中国成立后,同学纷纷报考清华和燕京的转学生,她也跟着考,同时被两所大学录取,最后选了燕京。

“一进学校就听说兴华的名字,都说他是燕京大才子。”谢蔚英记得,第一个学期,她先分到吴兴华前女友张景于的班上,第二学期才进吴兴华班里,贪玩翘课不交作业的她,常被他抓个正着。“我不是好学生,爱玩儿。后来上他的课,发现很有意思,他讲课谈笑风生的,总是穿插外国作家的轶事,很能提起学生兴趣。”

谢蔚英父亲去世得早,母亲又在上海,寒暑假总是独自一人留在北京。“兴华也是一个人,老去燕京大学的小馆子吃饭,有时候我也去,就会碰上他。当时完全没有交朋友的考虑,我在外头玩儿,他做他的学问。他说他家里侦探小说很多,借几本给我看,有的未必看得很懂,就跟他聊,慢慢接触越来越多。”

吴兴华写信跟宋淇说,谢蔚英是“燕京校花”。校园里仰慕他才华的女学生不少,追求谢蔚英的男生更多。“周末本来说去他那儿玩儿,人家一叫我去跳舞,我就走了。当时电话也没有,他就站在校车车站等我,一站就是两个钟头。”

“要说我们的关系也很奇怪,即使结了婚,他还是更像我的兄长、老师或者挚友,而不完全是丈夫。我比他小8岁,又是他的学生,他也知道我的性格不是念书做学问那种人,就像宠妹妹一样宠我。”谢蔚英说,吴兴华看起来像书呆子,却为她做出很多生活上的改变,“他不是爱玩的人,但礼拜天再忙也要陪我出去吃饭,再看场电影。有时候我们意见不一样,他都是坐下来慢慢讲道理,处处以理服人,我总讲不过他。”

上世纪60年代,吴兴华参与校译朱生豪版《莎士比亚全集》,校译一本书的稿费就有100元。在那个人均月收入只有二三十块钱的年代,吴兴华总会拉着时髦新潮的谢蔚英去“造寸”制衣店,找上海裁缝定做呢子大衣。“有时候我看上一件,挺喜欢的,舍不得买,过几天他就会给我买回来。”

恋爱时,吴兴华总会给她唱歌讲故事,两人最爱的爱尔兰民歌《Danny Boy》与另一首《In the Gloaming》,都是写去世的情人,唱生死永隔的缠绵凄凉。“此两首歌皆为暗喻一鬼魂在对他心爱的人而唱,真不知在当时冥冥中是否有此暗示?”在《忆兴华》中,谢蔚英感伤地写道。

燕京大学就读时期的吴兴华

另一个钱锺书

“在燕京大学,所有人都知道兴华的才学。他虽然没出过国,但名气比那些出过国的(学者)要大得多。”谢蔚英回忆,吴兴华在当时的燕京如同传奇。

和所有“天才”一样,吴兴华天资早慧,4岁就读《资治通鉴》,过目成诵。16岁即发表诗作《森林的沉默》,同年被燕京大学破格录取。上世纪40年代,他拒绝迎合当时主流的自由散漫的口语化创作,抱着“就像不知世上有胡适与新文化运动”的心态,坚持从精英立场出发,以中国古典与西洋格律诗为鉴,独自实验矜持、优雅的新格律诗。

大学时,年少轻狂的吴兴华常以《唐诗别裁集》和《清诗别裁集》与人打赌,别人随便翻出一首诗,他都能说出诗题、作者和上下句,从未出错。在1943年给宋淇的信中,22岁的他傲气地写道:“而今我可以不夸口的说能把中国上下数千年的诗同时在脑中列出。”

早在1940年,乔伊斯还未被世界文坛认可之前,吴兴华就前卫地向《西洋文学》介绍并节译乔伊斯的《芬尼根的守灵夜》(完整的中译本2012年才问世),并将其代表作《尤利西斯》介绍到中国。

“他翻译从来不借助词典。精通英语,法、德、意等欧洲语言也是一学就会,耳朵灵敏,记忆力超强。他对历史很精通,前前后后的时代人物,记得一清二楚。他的围棋和桥牌在校内数一数二,从来书不离手,嗜书如命。”谢蔚英记得,结婚最初几年,他们家总有几位老教授时常登门,其中就有燕京大学史学系教授邓之诚,“他如果忘记了什么,就让家里人过来把兴华叫过去,一问就解决了”。在大女儿吴同印象里,父亲博闻强记的能力如同一部百科全书,“关于古今中外的诗词、历史典故和文章,他的脑子像电脑一样,过目不忘”。

与钱锺书、吴兴华共事的英美文学研究专家巫宁坤曾说,“吴兴华的英文可能比钱锺书好”。宋淇很早就认定,吴兴华不但通晓多门语言,国学造诣很不简单,是“另一个钱锺书”,且思想、观点和品味都比钱更接近西方。上世纪40年代的旧版《谈艺录》中,钱锺书在附记中写下“吴君兴华直谅多闻,为订勘舛讹数处”,证实他曾虚心接受晚辈吴兴华的意见。

“你看他写给宋淇的信,完全是肺腑之言,讨论的都是学问和诗歌,或是自己新作了什么诗。”谢蔚英说,那些写于上世纪四五十年代的信,正值他生活窘迫时。1941年底,珍珠港事件爆发,刚毕业的吴兴华本可出国留学,可日军封锁燕京,师生解散,他只有转行当翻译谋生。九个兄弟姐妹挤在会馆小屋里,仅靠吴兴华的稿费度日。两个妹妹先后病逝,他也感染肺结核。宋以朗在《致宋淇书信集》的附录里写道:“看吴兴华的信,你根本很难想象到他原来身逢乱世,生活朝不保夕……依然若无其事跟我父亲讨论梅花诗。”

“在日据时代,生活再艰难,他也坚决不给日本人做事。”谢蔚英说,吴兴华很爱国,一直佩服毛泽东的才华与诗歌,“我私下问过他很多次,他都说,毛主席的诗词是真的写得好。”

1952年,谢蔚英曾提议两人回香港工作。“我在香港有家人和朋友,找个报馆不成问题。宋淇也在香港,能给他谋一份差事。”在介绍信都已开好的情况下,吴兴华断然拒绝,“他不肯离开祖国”。

同年,31岁的吴兴华被任命为英语教研室主任及副系主任。“他诚惶诚恐,哪敢领导钱锺书、朱光潜这些老教授啊。老教授们对他很好,倒是一些师范大学上来的年轻人为难他,那时候的工作很难做。”

这四年相对平稳的日子,吴兴华夫妇过得疲惫而忙碌。谢蔚英在社科院上班,每天来回路程三个小时,清早六点出发,到家已是晚上七八点,吴兴华还在学校开会,两人只有周末能见面吃个饭。“他从来没抱怨过一句。”谢蔚英说,就算杂务缠身,他仍在深夜抽空翻译完成莎士比亚的《亨利四世》,这也是至今唯一的诗体中译本。

躲不过的灾难

燕京大学英籍导师谢迪克曾追忆,吴兴华是他在燕京教过的学生中“才华最高的一位”,足以与他的另一位学生、文学批评大家哈罗德·布鲁姆相匹敌。

1947年,谢迪克引荐吴兴华赴美留学,由他承担路费。但吴兴华因肺病加重无法出行,他在信中告诉宋淇,三个月里,每天只能躺在床上读书,“以后我想机会一定还有”。

但机会再也没有来临。十年后,吴兴华在“大鸣大放”运动中响应“知无不言、言无不尽”号召,坦诚提意见,认为苏联专家的英语教学方法不一定适合中国。这一句话,令他坠入地狱。

“反右刚开始,兴华很担心,他一次次写检查,不通过,内心很痛苦,认为自己有错。”1957年,谢蔚英的同班同学、西语系教授黄继忠被铐上手铐抓走,后者作为“极右分子”被送往北大荒劳动教养,她意识到事态严重,“以兴华的身体,去劳改就等于送命了”。

“后来是朱光潜站出来替他说话,说他是有才华的人,可以留在系里,将来总有用。”她说,吴兴华被撤职、降级,不许教书、不许发表文章,“哪怕这个时候,他内心苦闷、痛苦,还是跟我说,要认真改造,听党的话”。

大跃进时期,吴兴华每天到图书馆帮系里编、校《英语常用词用法词典》,没有任何名利。大学时代攒钱买下的12箱《四部丛刊》,“一天不落地看”。

“他自己找材料学拉丁语、希腊语,整天在家拿着书做笔记,我在家听他念拉丁语,流利极了,学得很精通。”谢蔚英说,他为李健吾翻译了很多篇拉丁文、希腊文的戏剧理论,又为罗念生校对希腊悲剧的文稿。“看得出罗念生不是从希腊文翻译,而是从英文翻译的。兴华指出来的地方,他都改过来了。”

1962年摘除右派帽子后,吴兴华认为自己终于可以认真做学问,开始根据意大利原文翻译但丁《神曲》,严格按照但丁诗的音韵、节拍来译。同时又动笔写一部关于唐朝柳宗元的历史小说《他死在柳州》。

“这部小说他构思了很多年。唐朝的历史细节在他脑子里栩栩如生,闭上眼就是唐朝的街道和店铺,满眼是唐朝人的着装,他们打马球的样子。写这部书必然会联系到世界各国的政治、经济和文化,他看那么多历史书,就想写进这部小说中。”谢蔚英帮他誊抄过一些,在她印象里,小说视角繁复又开阔,文笔冷凝而精微。但没等书写到一半,“文革”开始了。

“我们家是最早贴上大字报的。”谢蔚英说,当“大右派吴兴华”的大字报贴在家门口,他就开始彻夜难眠了。“怕外人说他含沙射影,他把书稿、小说和照片拿出来,全烧了。”她不忍心,偷偷留下一小章节但丁《神曲》,收录在如今的《吴兴华全集》里。

北京大学是“文革”的起点和风暴中心。“恐怖极了。”谢蔚英心有余悸地回忆,每天夜里,一大帮学生在校园里横冲直撞,扬着皮鞭,高呼口号,“冲到有问题的人家里,直接把人拉出来,跪在那儿审问”。

“1966年最早是批判吴晗,我们没料到会搞得那么大,牵扯那么多人。”谢蔚英的大女儿时年13岁,相貌乖巧、成绩优异。家里出了事,大女儿受牵连,一去学校就受欺负。“兴华每天去系里都挨骂,他一再跟我说,‘他们怎么要求,我就怎么做。你放心,我绝对不自杀。我要自杀的话,就变成抗拒,把你跟孩子连累了。’”

常年身体虚弱的吴兴华,在巨大精神压力下寝食难安。“最后一两天,他把那套《四部丛刊》按目录整理了一遍,跟说我,‘万一我有不测,被抓去劳改,你过不下去的时候就把书卖了’。”

1966年8月1日晚,谢蔚英在人民大会堂开完批斗会回家,已是11点多。会议上全天喊口号的喧嚣弄得她筋疲力尽,瘫倒在床,两人却睡不着。吴兴华预感到什么,对她长叹:“我欠你的太多。”谢蔚英安慰他,运动总有过去的时候,忍一忍,总能挺过去。

8月2日清晨,谢蔚英上班后,红卫兵冲到家中,勒令吴兴华去劳改。“他们让他拔草,虽然不是累活儿,但那天特别热。他又是个书呆子,跟红卫兵说要喝水,他们当然不给,给他硬灌了阴沟里的污水。等他昏倒,红卫兵说他装死,继续拳打脚踢。”

下午两点,谢蔚英接到吴兴华入院的消息,赶到北医三院,人已完全昏迷,次日凌晨5点宣告死亡。红卫兵咬定他是自杀,谢蔚英在悲痛中无法解释,最终遗体进行医学解剖,确认吴兴华死于中毒性痢疾。

“人没了,也没放过我们。”谢蔚英回去,家里被抄家,“屋里砸得一塌糊涂,完全不知以后该怎么办”。“文革”期间,她见到太多家破人亡的惨状。“我们家前前后后就有好几家自杀。有一家很可怜,父母都自杀了,孩子很小,亲戚不敢要,怕受牵连。最后保姆把孩子带到乡下去。”

与钱锺书之交

吴兴华去世时,大女儿吴同13岁,小女儿吴双仅5岁。谢蔚英还来不及悲伤,家中住进烧锅炉的一家三口。工人阶级藐视资产阶级,对她们毫不客气,“用我们的煤球,吃我们的东西,你毫无办法。”谢蔚英难以忍耐,申请搬走。

“很小的两间房,黑黢黢的,墙壁都是黑的,没水,没暖气,没厕所。”她独自带着女儿,备感艰辛。“一个月30多块钱工资,实在养不起,差一点想把吴双送给兰州的姑妈,她们家没孩子。大女儿哭着不让我送,最后留了下来。”

1969年7月,大女儿去北大荒上山下乡,一走就是十年。6岁的吴双无人看管,只有每天独自关在黑屋,哪儿也不敢去,饿了啃点冷馒头,“好心的邻居会在冬天送点开水”。12月,军宣队、工宣队进驻社科院,谢蔚英被分到信阳五七干校,12箱《四部丛刊》存在社科院,她带着小女儿下乡,“玩命儿地干农活”。1971年,谢蔚英从干校回到北京,原来的房子没了,搬进社科院7号楼办公室,与同在社科院工作的钱锺书为邻。

“钱锺书也住7号楼,进出总经过我家。钱先生每次遇到我总说,蔚英啊,你有什么困难一定告诉我。说了好几遍。”她认为生活勉强可维持,从没麻烦过钱家,但对钱锺书十分感激。

“我们在燕南园结婚时,钱先生就来参加婚礼,还送了贺礼。他与兴华应该是通过宋淇认识的。”谢蔚英说,早在1943年,吴兴华还是学生时,就看了钱锺书的《谈艺录》初稿(当时名为《杂感集》),“兴华提出的意见,钱先生都接受了”。

吴兴华任英语教研室主任及副系主任时,钱锺书与他们同住中关园。吴同记得,钱家三口喜欢晚饭后在中关园散步。“每次走到我们家这儿,钱伯伯会跟伯母和女儿说,你们先回去,我要跟吴先生聊一会儿。然后钱伯伯就到我们家来,和我父亲在书房聊天,谈笑风生,总是特别高兴。”

“他们一直挺投机的。”谢蔚英说,吴兴华与钱锺书一样爱读侦探小说,喜谈古诗,又都有学贯中西的学养。“兴华被划右派,很多人都不敢接近,只有钱先生,每次见面依然跟他说话。”

大女儿吴同从东北兵团回京,没有工作,杨绛让她抄《堂吉诃德》译稿。“抄五六页就给十块钱,远比应该付的要多。她怕我不肯接受帮助,变相地来帮我们。”谢蔚英说。

翻译家李文俊曾说起一件轶事。在干校时,有年轻人请教钱锺书英文问题,他看一眼,说:“这种问题还来问我,去问谢蔚英就行了。”谢蔚英在社科院文学所图书室管理外文书刊时,钱锺书常在借书时与她闲聊打趣,博美人一粲。

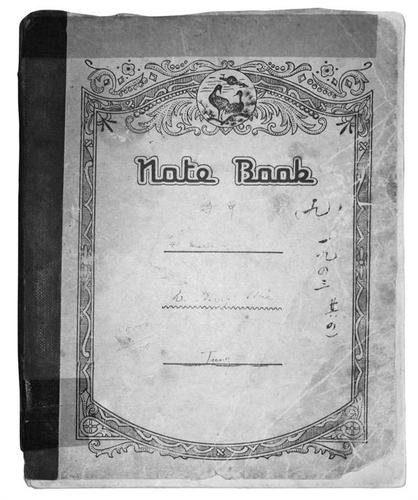

吴兴华诗集手稿封面

被历史淹没的诗人

如果不是宋淇,吴兴华在诗歌上的才华恐怕要被历史永远淹没。

抗战结束后,宋淇将吴兴华的一些作品带到香港,在《人人文学》上署名“梁文星”发表。上世纪50年代中期,又将12首诗介绍到台湾《文学杂志》,主编是夏济安。据哥伦比亚大学教授夏志清回忆,当时除了编辑,没人知道“梁文星”就是内地的吴兴华,更不知道这些作品写于十几年前。夏志清曾评价吴兴华,“其学力、眼力之高,想四十年代诗人无人可及”。

他的新诗创作始于1936年,止于1949年。抗战时期,吴兴华的诗在封闭的华北文坛评论界就引起一些学者关注,称他的诗“幽美”,但“西洋味太深”。

在与宋淇的书信中,吴兴华流露出对诗歌创作的犹疑。他意识到自己前景黯淡,缺乏知音,心境寂寞,“我往往觉得我们最大的毛病就在自持聪明太过,侈言凌人,结果成就常常反不如人……心醉于片时的喝彩,便无暇计及真正的不朽之业”。研究者推测,1949年以后发表的《咏古事两首》可能是吴兴华的绝笔。

谢蔚英记得,1962年摘除“右派”帽子后,吴兴华一时情绪高涨。“他跟我说,过去写的诗,他都看不上了。当时年轻,凭灵感写诗,不是很理想。宋淇是最欣赏他的,他手里留的诗,远比我们家里的多。”吴兴华告诉妻子,40岁前是他苦读的准备阶段,40岁后他有不少雄心壮志要一一完成。他曾想编一部巨型的中国诗文选集,最终,所有计划都止步于颠沛的命运。

“梁文星”的诗歌在台湾引起反响时,不在场的诗人自己一无所知。听闻他去世的噩耗,宋淇慨叹:“陈寅恪、钱锺书、吴兴华代表三代兼通中西的大儒,先后逝世,从此后继无人……”

1976年,宋淇将1953年发表过的两篇涉及吴兴华的诗论《论新诗的形式》与《再论新诗的形式》收入自己的文集,由台湾洪范书店推出《林以亮诗话》,并请当初帮助介绍吴兴华诗作的夏志清作序。

1980年,美国汉学家爱德华·M·冈恩在英文专著《被零落的缪斯——1937至1945年上海北京的文学》中专门论及吴兴华,认为他“是沦陷时期最令人感兴趣的一位诗人”,在独特的时代背景下,“挣脱浪漫主义的羁绊和缺点”,其写作技巧广泛又复杂,现代派风格讽刺又虚幻,形成了不同于中国旧诗的复杂情绪体验,抵达了“其他同代人几乎无人能达到的高度”。

1983年,谢蔚英第一次赴美国探望两个女儿,圣迭戈大学叶威廉教授约她到家中面谈。“他从台湾看到兴华的诗,很赞赏,觉得别有风格,糅合了中外历史和文学典故,远比徐志摩高深。如果文学、历史功底不深,一般人很难读懂。他说‘那是一种新的风格,是超前的’。”

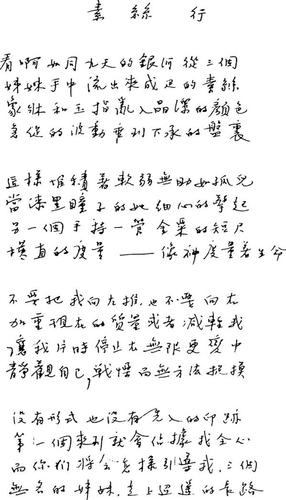

吴兴华诗作《素丝行》手稿

欣慰与遗憾

吴兴华留下的两个女儿,是谢蔚英最大的安慰。她一直奇怪,“我是不那么念书的人,但两个孩子都聪明又用功”。

大女儿吴同在恢复高考后,凭着小学学历,自学初中高中课程,考上北二外。大学四年所有成绩都是优,毕业赴美留学,后在美国霍普金斯大学教书。

小女儿吴双从小到大都考第一,在干校乡下念小学时,家里没书,就跟着母亲读。“一个八岁的孩子能读得懂《聊斋》,也没人教她文言文。初中她就跟着我看毛姆的英文小说。”吴双后来考上北大,选了难度最大的实验心理学,1984年申请全额奖学金赴美留学,拿到实验心理学博士学位,现在美国交通局任职。

谢蔚英认为,家庭的惨状和“文革”的阴影,多少对女儿们的心理有影响。“大女儿到了北大荒还是被欺负,工人子女处处为难她,大家下工都休息了,还让她去挑水,知道她喜欢书,不许她看。小女儿很小就知道自己家里有问题,孩子们不跟她玩儿,她就干脆不出门,自己看书。”吴双样貌乖巧,却性格孤僻,不爱与人来往。考上北大后,很多男生主动接近,她都避之不及。至今50多岁,依然未婚。

吴兴华与夫人谢蔚英、大女儿吴同、小女儿吴双

1987年,谢蔚英(中)赴美探望两个女儿吴同(左)和吴双(右)。

1978年,“文革”结束,谢蔚英再婚。“现在的老伴是我燕京的同学,原来在国际关系学院教英文。一个人生活很多困难,两人就凑在一起过。”两人遇到时,他刚劳改20年回到北京,进入中科院情报所,从事中译英直至退休。

谢蔚英想过,如果吴兴华认识她前就去美国念书,成就绝对不一般。她也想过,如果新婚时他听从建议去了香港,也会是另一番命运。

她最后悔的是,在生活窘迫时,不得已卖了吴兴华最爱不释手的《四部丛刊》。“‘文革’前,兴华的收入算高的,我们雇了保姆。他四弟肺病严重,兴华在海淀替他租房,又找个人专门照顾。”谢蔚英说,她用钱从不计算,“文革”来时,家里存款只有400块。

“1971年我从干校回来,《四部丛刊》没地方放,经史子集等共12箱,加上经济困难,就卖给了《青年报》的编辑。当时卖的500块也值点钱,不过现在听说价格很惊人,值好几千万。”谢蔚英曾想打听这套书的去处,可惜当年买书的编辑已经去世,其子定居美国,有着吴兴华批注和笔记的《四部丛刊》,从此杳无踪迹。

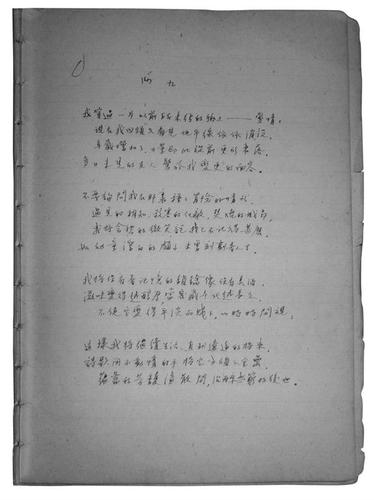

吴兴华诗作《西珈》手稿

{Content}

(2次)

(2次) (2次)

(2次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (5次)

(5次) (4次)

(4次) (8次)

(8次) (5次)

(5次) (1次)

(1次) (3次)

(3次) (4次)

(4次) (3次)

(3次) (5次)

(5次) (3次)

(3次) (2次)

(2次) (1次)

(1次) (5次)

(5次) (2次)

(2次) (1次)

(1次) (2次)

(2次) (2次)

(2次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (1次)

(1次) (16次)

(16次) (10次)

(10次) (15次)

(15次) (8次)

(8次) (4次)

(4次) (1次)

(1次) (5次)

(5次) (4次)

(4次) (6次)

(6次) (5次)

(5次)除每日好诗、每日精选、诗歌周刊等栏目推送作品根据特别约定外,本站会员主动发布和展示的“原创作品/文章”著作权归著作权人所有

如未经著作权人授权用于他处和/或作为他用,著作权人及本站将保留追究侵权者法律责任的权利。

诗意春秋(北京)网络科技有限公司

京ICP备19029304号-1 京ICP备16056634号-1 京ICP备16056634号-2

京公网安备11010502034246号

京公网安备11010502034246号

Copyright © 2006-2015 全景统计

所有评论仅代表网友意见